Por Tununa Mercado, escritora

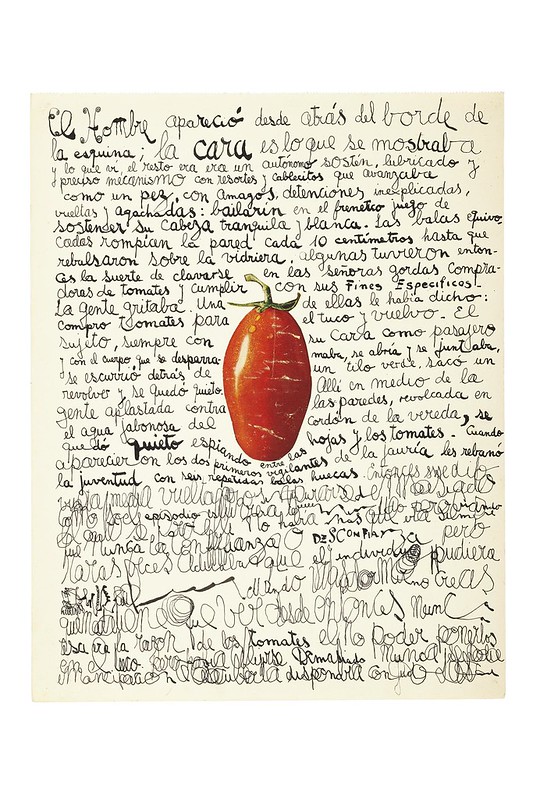

Ella, la letra de León Ferrari, había sido vista en la infinita búsqueda y pudo haber quedado fijada en obras con distinto grado de figuración o abstracción; lo cierto es que estaba desde el origen como signo central de un ademán escriturario, una suerte de rapto irreprimible, congénito o innato, de dirigir la mano hacia el norte y el oeste, de manera más circunscrita desde la derecha hacia la izquierda, con sucesivos retornos desde esos 11 puntos hacia sus contrarios, hasta multiplicar las direcciones y crear la aparente maraña de encadenamientos hacia atrás y hacia adelante. Aparente, porque si se investiga el decurso del andar de este blasfemo, León Ferrari, se advierte que el orden de sus escrituras tiene la coherencia de las leyes del universo, que su rosario de letanías conserva sus enlaces, aunque, paradójicamente rompa los signos o los exponga a espejos deformantes; las condiciones de la obsesión, que tal vez sean las de todo arte, se cumplen: estructura que encierra, cauce que determina una sintaxis, repetición según ritmos sin embargo irrepetibles, etcétera. Con un plus en el que residiría precisamente el enigma y la fascinación para quien se sube a este vehículo Ferrari: el como si, la metáfora, es un hueco que se quiere sin sentido, pero que precisamente por estar encarnado en ese deseo se carga de una significación avasalladora por ausencia, es decir capaz de desmoronar todo lo que previsiblemente podía haberse erguido en el camino para significar, colocando en su lugar la pura significación de la forma.

El momento en que la letra aflora debe ser pues considerado como un alumbramiento –en el sentido tanto de nacer como de iluminar– del trazo original, el que inaugura y funda, el que genera y engendra prole, el que prolifera, en suma. Esta letra no necesita ser estrictamente letra que junto a otra configure una palabra y con la palabra una frase y con la frase un sintagma, no tiene por qué ser ropaje de contenidos cuya función y prestigio sean decir o aconsejar, no le debe fidelidad a ningún alfabeto, y puede burlar cualquier silabario; tampoco corre para ella ningún juicio, del tipo buena o mala letra, porque de esas valoraciones solamente le ha quedado la vocación caligráfica, que es el impulso o la pulsión de la prolijidad, en el sentido de fluente (raíz liquere, ser líquido) más que de esmero. Ella tiene la autonomía del rodar y el enredarse, es una descabellada que goza de las secuencias que inaugura, que libera sus combustiones a medida que se adelanta a sí misma, se superpone a sus rasgos y se despliega más allá de sus sendas convencidas, que una vez lanzada al espacio de la línea o abierta a los túneles del blanco, una vez montada en una como “escritura”, de cuya función lingüística no ha quedado más que el impulso del encadenamiento, se vuelve dueña, reina del espacio.

Y, después, o durante, el color, cuya aparición ha sido largamente preparada. Si la letra se suelta a mano alzada, se desgrana en sucesión y va brotando en movimiento perpetuo, el color se trabaja por capas, con la misma voluntad de sucesión. Primero hay que darle una superficie, crearle la porosidad que habrá de absorberlo. Al tacto se advierte el efecto rugoso de la lija, ésta incluso ha dejado ciertas huellas sobre la plancha de poliestireno, un material que hasta brillo tiene y por el que no se daría un centavo si se pensara que va a recibir color, pero que tal vez precisamente por eso conviene a la manía persecutoria del color que no es menos extrema que la cacería de la letra: para rastrear su arqueología hay que raspar, despulir, crear el lecho de la incisión. Las segundas huellas son esgrafiados con punta seca, surcos en los que el gesto de la escritura parece adiestrarse, una especie de calentamiento para el derroche del color: fondo con pastel acostado, a veces con acuarela, y luego las puntas del lápiz de óleo seco y graso que dan diferentes calidades y grosores a la línea. Y es tan rica la variación del color que uno ve hacia adentro, traspasa el enrejado de la letra y lee otras escrituras que aparecen entre las celadas del andar, en profundidad y en transparencias, hasta una zona donde aún sin poder determinar su tangibilidad se adivina siempre un más allá en el que se estarían repitiendo los infinitos de la profanación del no-color, que tampoco es el blanco, ni el gris, ni el mate alcanzado ni el remoto brillo de la plancha, sino un ámbito disponible para la inscripción, un “elemento”; en el que las partículas harán su diseminación a placer y cuyas magnitudes sólo podrían ser medidas en términos matemáticos. A menos que hagamos el trayecto con Ferrari, al que él nos invita con paciencia y compasión: nos toma la mano y nos inicia, de derecha a izquierda, nos incita a dejar blanda la muñeca y a avanzar mientras oímos los ritmos de un metrónomo remoto que escande, como si lo deletreara, el espíritu de la letra, que nos ciñe con su rigor al mismo tiempo que nos incita a transgredirlo, y si logramos subirnos a esta moción, en el sentido de inclinación o asentimiento del ánimo a lo que le ha sido sugerido, habremos logrado asir, o al menos más modestamente rozar, el misterio de una travesía.